약해지는 경기회복세

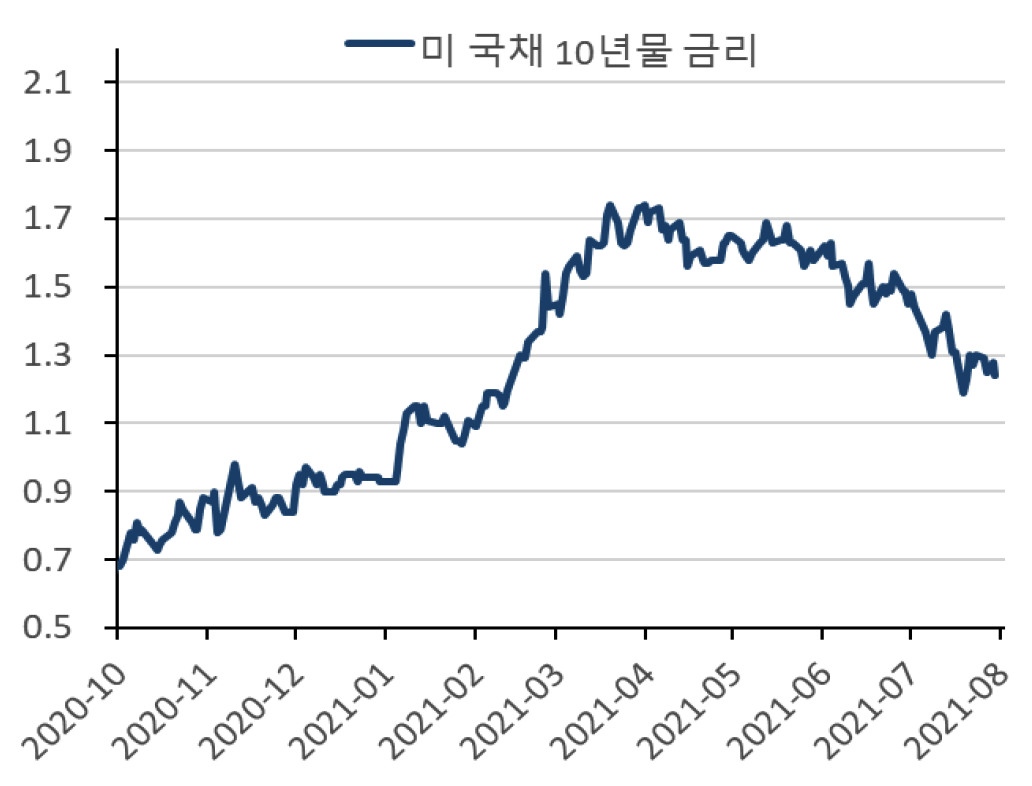

7월 들어서면서 채권시장과 원자재시장은 작년 1/4분기 코로나 바이러스 확산과 이에 따른 전세계적인 경제활동 봉쇄조치 이후 가장 큰 폭의 가격변동을 보였다. 미 국채 10년물 금리는 지난 달에 연이어 1.1%에 근접하는 수준까지 더욱 하락하며 지난 1월 이후 최저수준을 기록하였다. 유가도 OPEC+ 내부의 증산을 둘러싼 갈등과 델타변이 확산에 따른 수요에 대한 리스크가 겹쳐지면서 10%의 등락을 반복하고 있다 주식시장에서는 경기민감주들이 대체적으로 약세로 돌아서며 조정 받는 모습을 보였다.

시장의 변동성을 일일이 해석하기는 조심스럽지만 지금까지 나온 투자전략리포트들을 종합해보면 최근 변동성 확대는 대체적으로 세가지 요인에 의한 것으로 요약된다.

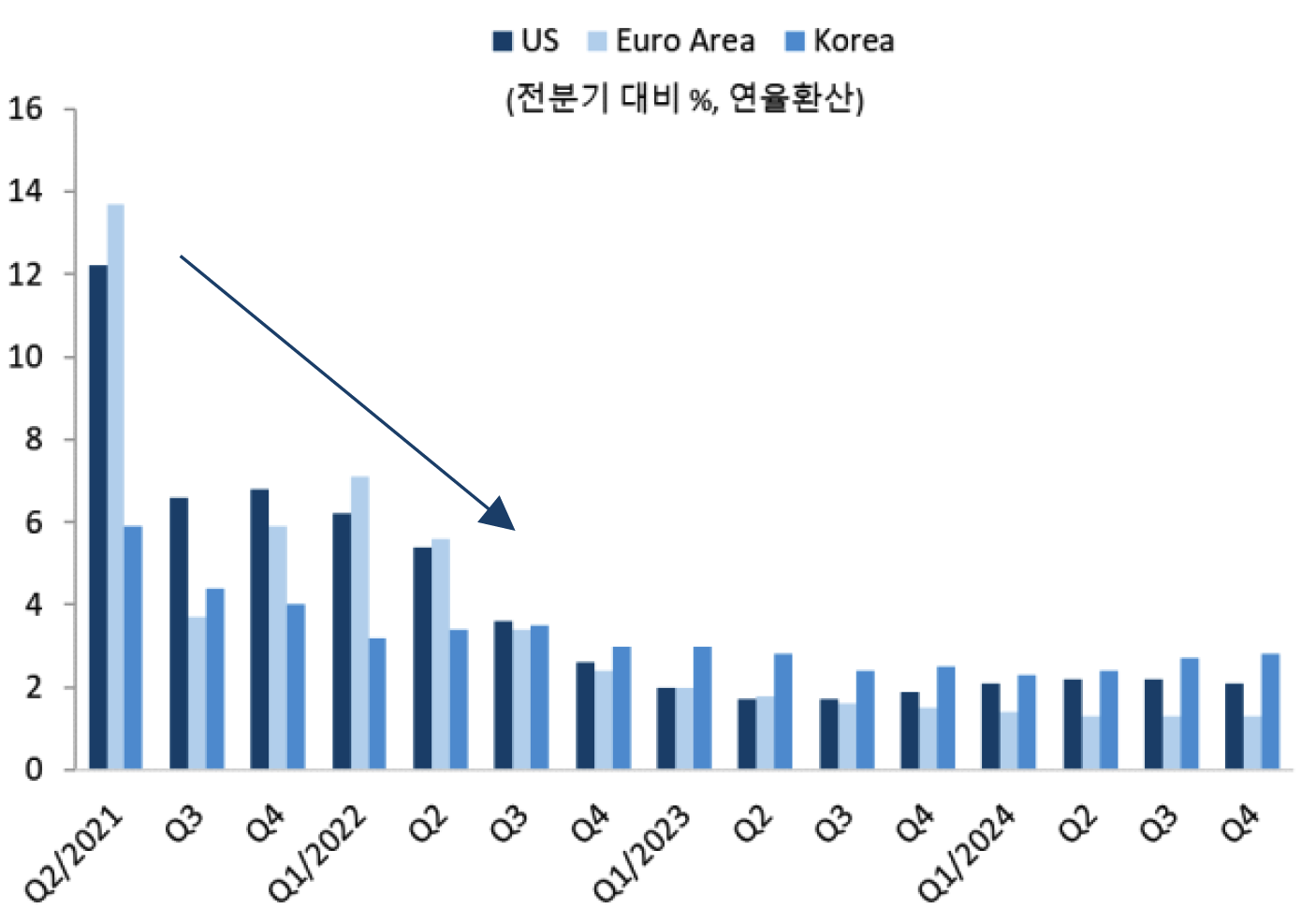

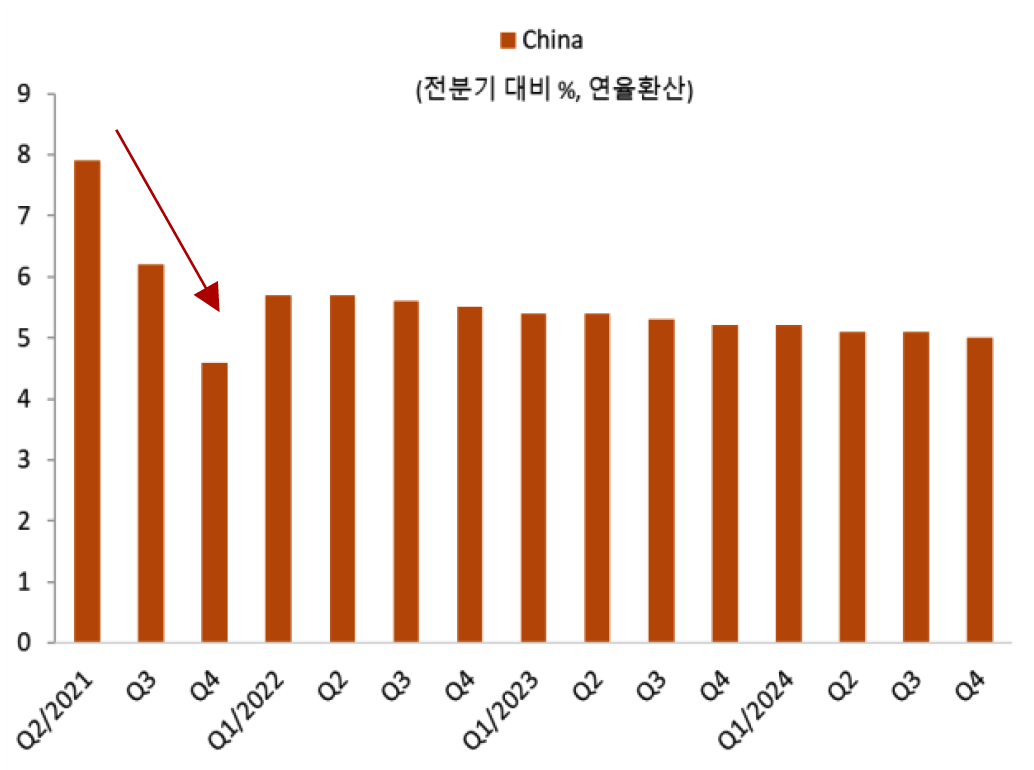

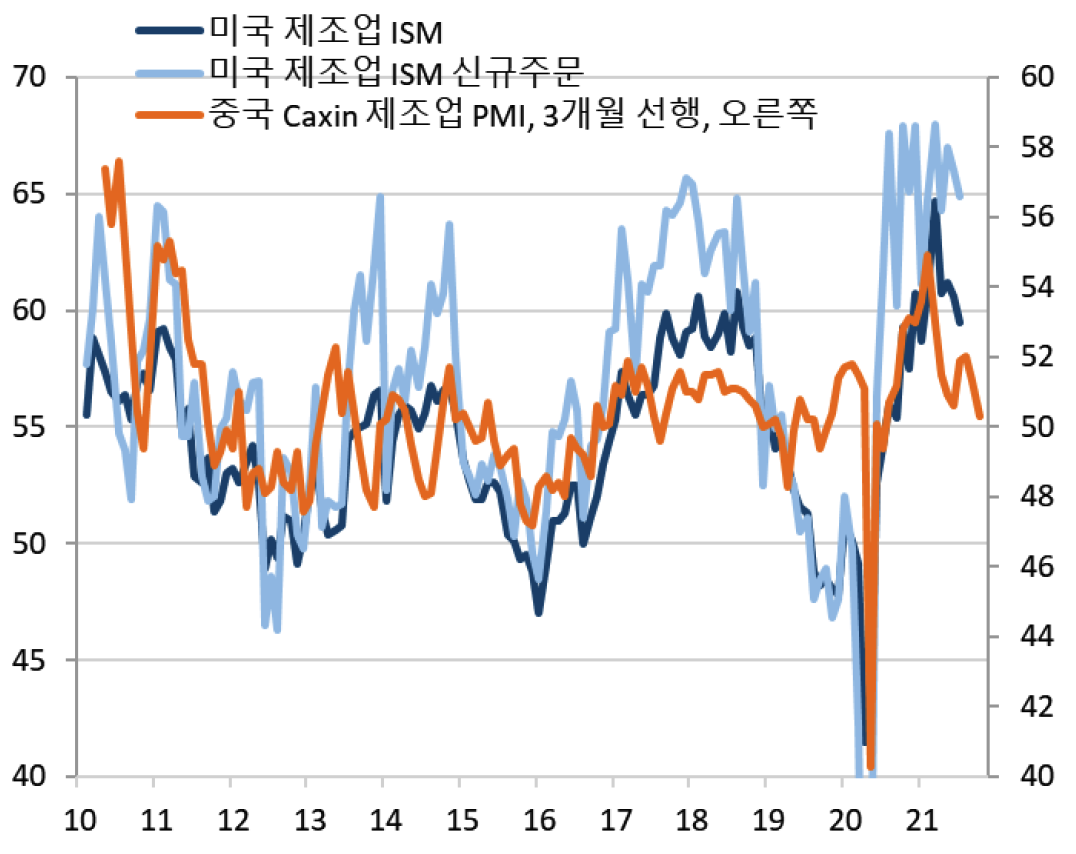

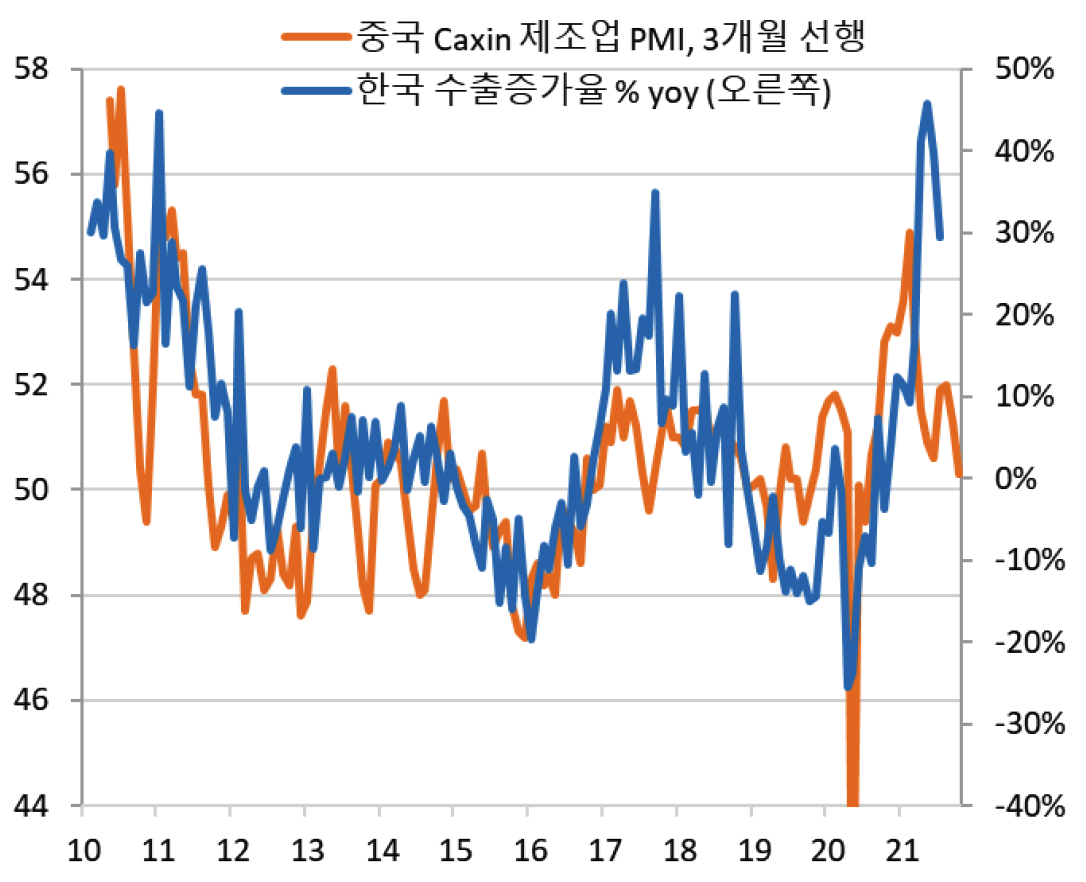

첫째, 세계 경기회복세가 정점을 지나 완만해지면서 성장에 대한 여러가지 리스크가 부각되었다. 미국의 경우, 한때 경기과열을 우려하던 시장심리가 회복세가 둔화되면서 경제가 코로나 사태 전의 저성장 국면, 즉 구조적침체 (Secular stagnation) 국면으로까지 회귀하는 것이 아니냐는 우려로 바뀌었다. 금리, 주가, 원자재 시장은 이런 우려를 반영하며 약세를 보이게 된 것이다. 실제로 최근 발표되는 미국 경기지표들은 회복세가 미미해진 것이 사실이다. 고용지표가 몇 달째 크게 개선되지 못하면서 경기회복세가 눈에 띄게 둔화되고 있다. 유럽 역시 2/4분기 경기회복세가 정점을 지날 것으로 예상되고 있다. 여기에 더하여 가장 먼저 코로나로 인한 경기침체에서 벗어났던 중국경기는 중국인민은행의 지급준비율 인하가 불가피할 정도로 하강국면에 접어든 것으로 해석되기도 한다. 동아시아를 제외한 이머징경제권은 백신접종이 속도를 내지 못하면서 본격적 경기회복이 연말 이후로 늦춰지고 있는 상황이다.

출처: Goldman Sachs Global Investment Research

출처: Goldman Sachs Global Investment Research

출처: ISM, Caxin Global, 크레스트아시아

출처: ISM, Caxin Global, 크레스트아시아

둘째, 코로나 바이러스 감염이 델타변이를 통해 재확산됨에 따라 경기회복에 대한 불확실성이 커졌다. 코로나 바이러스 확산으로 인한 급격한 경기침체로부터의 회복세는 통화 및 재정정책에 힘입은 상품소비의 회복에 의해 견인되었다. 하지만 선진경제권의 상품소비는 이미 지속가능하지 않은 수준의 증가세를 보이고 있어 경제활동재개와 더불어 서비스소비 회복이 경기회복세를 견인하게 될 것으로 예상하였으나 바이러스의 재확산이 서비스소비 회복에 걸림돌로 작용하고 있는 것이다. 물론, 델타변이 확산이 서비스섹터의 급격한 위축으로 이어질 것으로 예상되지는 않는다. 봉쇄조치를 완전히 해제한 이후 오히려 바이러스 사태가 진정되고 있는 영국의 경우처럼 대부분의 선진국들은 델타변이의 확산에 대응하여 전면적 봉쇄조치보다는 마스크 착용 의무화 등 제한적 조치를 취하면서 백신접종에 더욱 박차를 가할 것이기 때문이다. 백신접종이 좀처럼 속도를 내지 못하고 있는 이머징경제권의 상황은 이보다 심각해서 델타변이 확산이 경기회복세 기조를 훼손하지는 않더라도 속도를 상당히 늦추고 있다. 미국, 유럽에 뒤이어 세계경제 회복세를 이끌 것으로 예상되었던 이머징경제권의 상황이 좀처럼 개선되지 않으면서 하반기와 내년 세계경제의 동반회복이라는 기존의 예상 시나리오가 더 이상 유효하지 않게 된 것이다.

셋째, 미국 국채금리의 급락은 6월 FOMC회의 이후 금리상승에 베팅하고 있던 숏 포지션의 급격한 청산 (unwinding)으로 인한 영향이 일부분 있는 것으로 보인다. 6월 말 FOMC회의 후 발표된 금리 점 도표 (dot plot)가 2023년 두차례 정도의 금리인상을 예고하는 매파적 서프라이즈 (hawkish surprise)를 보여줌에 따라 투자자들의 인플레이션 테일 리스크 (tail risk)에 대한 불안감이 급격히 완화되면서 시장의 기대금리수준이 하락하였다. 시장금리의 하락은 금리상승으로 쏠려 있던 투자자들의 숏 포지션을 일시적으로 청산하게 함으로써 금리하락을 부축인 측면이 있다.

최근 변동성 상승의 원인을 종합해보면 투자자들의 경기회복세에 관한 전망에 근본적인 변화가 있었던 것으로 해석된다. 미 국채금리 급락을 숏 포지셔닝 청산과 같은 시장의 기술적 측면으로 설명하기에는 충분치 않다. 선진경제권을 중심으로 시작된 경제활동재개에 의한 급격한 초기 경기회복세가 서서히 둔화되면서 주식, 채권시장이 경기과열에 대한 리스크가 줄어든 것을 반영한 측면은 충분히 이해된다. 실제로 미국 소비지출은 최근 몇 달 예상을 밑도는 미미한 회복세를 보였다.

시장의 혼돈

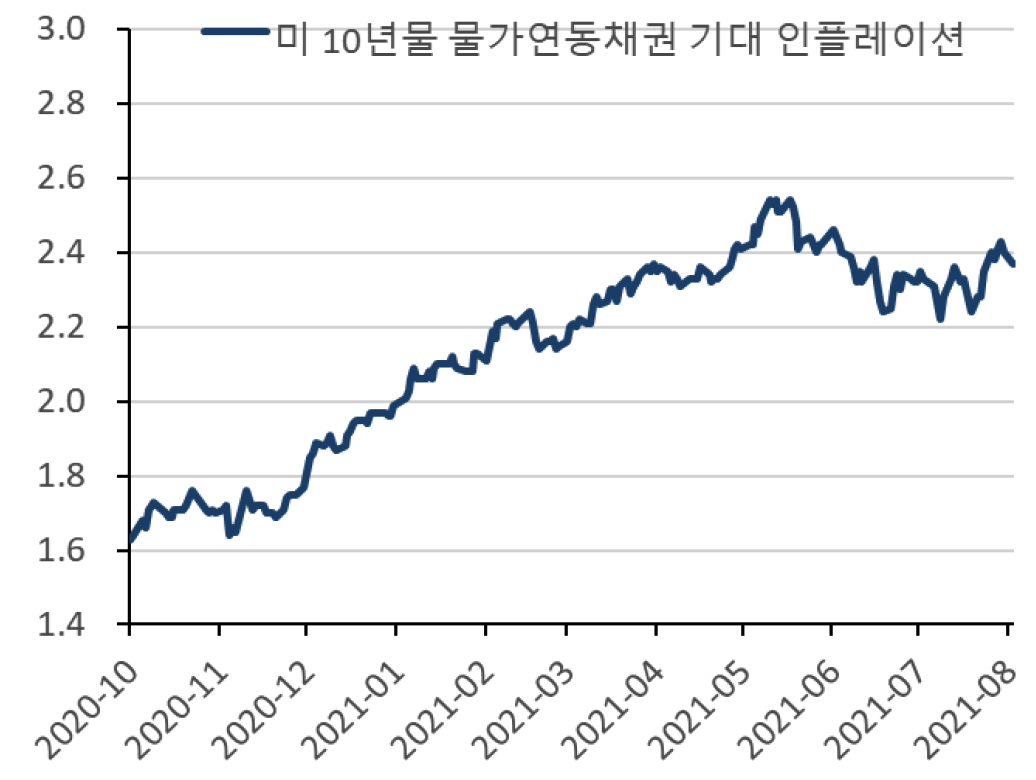

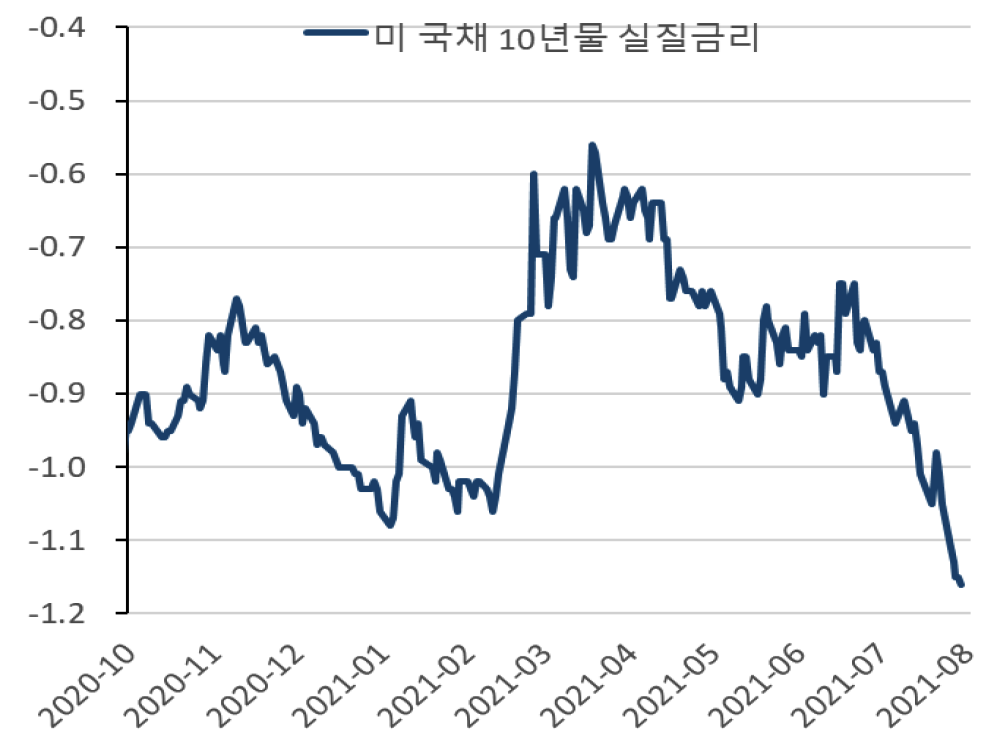

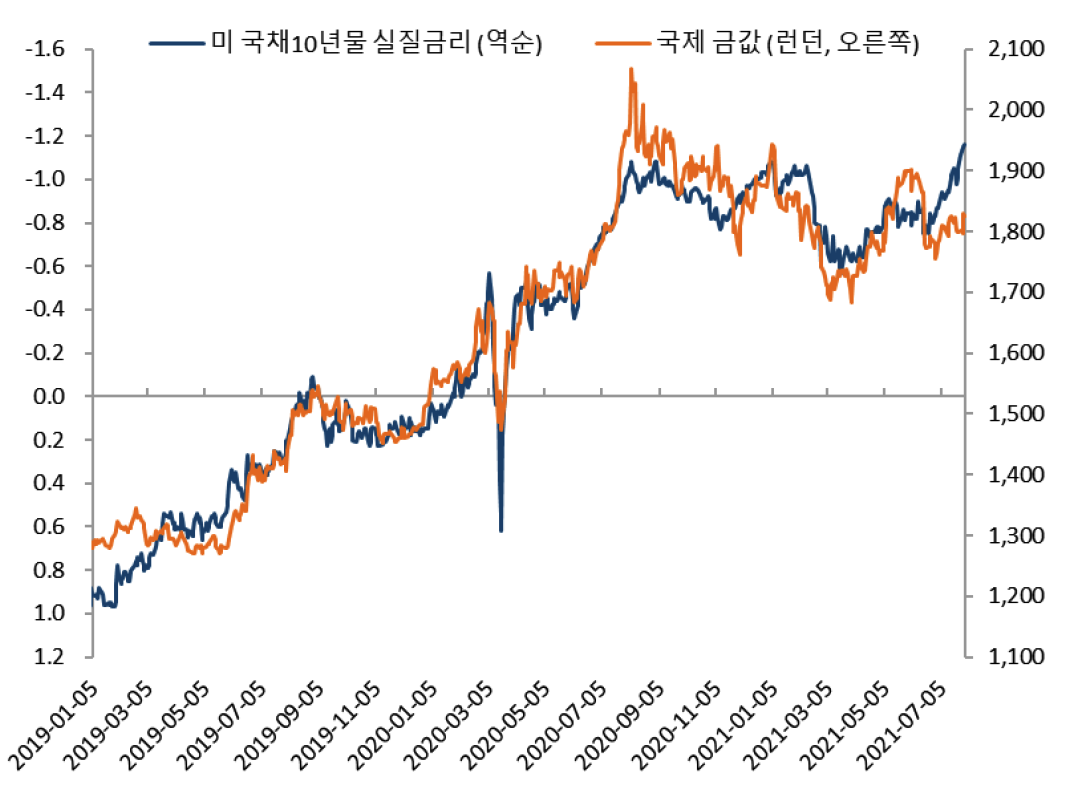

시장이 세계경기의 성장전망을 하향조정하면서 미국 명목금리가 어느 정도 하락한 것은 충분히 설명된다. 주목해야 할 것은 실질금리가 명목금리의 하락 폭 이상 하락하였다는점이다. 기대인플레이션이 일시 하락 후 상승 반전하면서 실질금리는 명목금리보다 큰 폭으로 하락하여 사상최저치를 찍었다. 필자는 현재의 실질금리 수준은 스태그플레이션 (stagflation)의 리스크를 부분적으로 반영하고 있는 것으로 생각한다 (그림 7). 시장의 혼돈은 현재의 실질금리 수준이 회복세가 약화되기는 하지만 미국 및 세계경기가 내년 중반까지 상당히 견실한 성장률을 보일 것을 감안하면 실현 가능성이 높은 경제 시나리오를 반영하고 있지 않는다는 것이다. 실질금리 움직임에 민감한 국제 금 가격이 최근의 금리 하락에 크게 반응하지 않고 있다는 것은 채권시장의 움직임에 모두가 동조하고 있지는 않다는 것이다. (그림 8). 이러한 시장의 혼돈으로 미 금리의 변동성은 당분간 높은 수준에서 유지될 것이다 (그림 9). 현재의 미국 장기금리 수준은 펀더멘털 대비 낮은 수준으로 평가되나 고용지표 등이 크게 개선되지 않으면 당분간 현재 수준이 유지될 수 있다.

출처: Federal Reserve Bank FRED, 크레스트아시아

출처: Federal Reserve Bank FRED, 크레스트아시아

출처: Federal Reserve Bank FRED, 크레스트아시아

출처: Federal Reserve Bank FRED, 크레스트아시아

출처: Bloomberg, 크레스트아시아

외환시장에서는 미국 실질금리의 하락에도 미 달러화가 전반적 강세를 보였다. 원/달러 환율도 1,150원 수준까지 상승하였다. 달러화의 강세는 미국의 백신접종율이 상대적으로높아 델타변이 확산에 따른 경제적 타격이 상대적으로 제한적일 것이라는 점과 세계경기에 대한 전망이 전반적으로 불확실해지면서 안전자산에 대한 헤징수요가 증가한 점을 주요 요인으로 들 수 있다.

주식시장은 금융여건지수가 지속적으로 완화되고 있어 조정이 당장 임박한 것으로 보기는 쉽지 않다. 하지만 금리 추세와 연관시켜 볼 때 하반기 조정 가능성이 높아지고 있다.

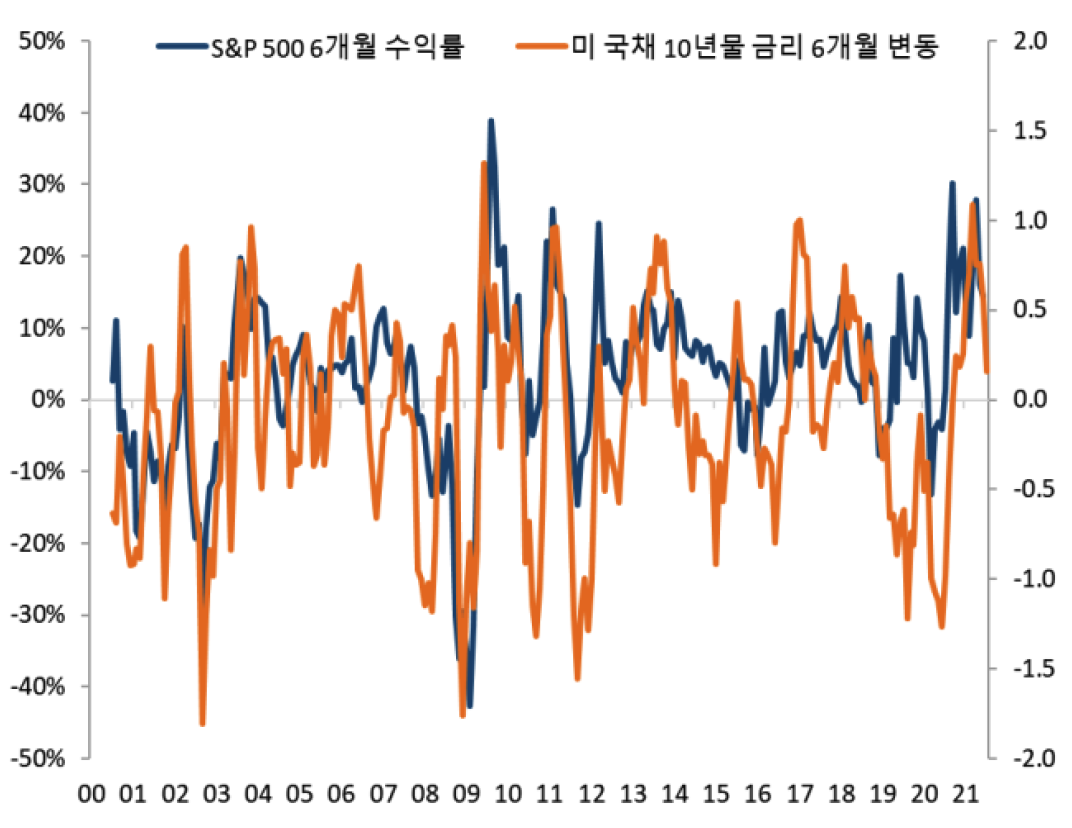

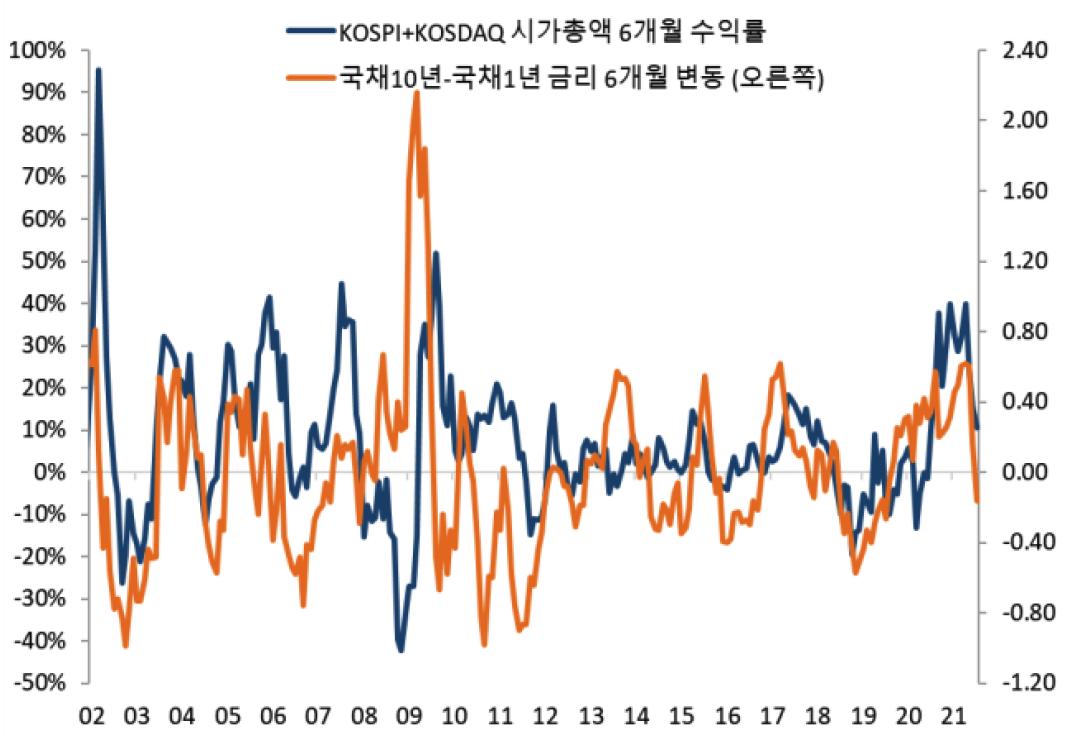

S&P 500과 KOSPI 수익률이 지난 6개월간의 금리 변동과 괴리가 벌어지고 있다는 점에 주목한다. 실질금리 수준과 아직도 상대적으로 높은 밸류에이션을 고려할 때 성장전망 하향이나 금리상승에 따른 조정의 가능성이 높아 보인다. 성장전망이 하향조정되면서 섹터배분은 다시 성장주로 쏠리는 경향이 일어나고 있다.

출처: Quantiwise, 크레스트아시아

출처: 한국은행, Quantiwise, 크레스트아시아