첫번째 파동

불과 두 주전 전세계 금융시장을 한바탕 휩쓸고 지나간 무차별적 매도세가 지난 주에는 급락을 매수기회로 여긴 대기자금이 미국 등 주요 증시로 급격히 유입되며 주가지수의 급락을 이끌었던 기술주들은 하락 폭을 대부분 만회하였다. 두 주전 주요 주가지수 폭락의 원인으로는 다양한 요인들이 논의되고 있다. 첫째, 8월 초 발표된 7월 미국 고용지표가 투자자들 예상을 대폭 하회하고 실업률이 4.3%로 증가하여 최근 3개월 실업률 평균값이 지난 12개월 중 최저치보다 0.5% 포인트 이상 높으면 경기침체에 이미 접어든 것으로 판단한다는 “샴의 법칙”이 적용되는 구간에 접어들면서 경기침체에 대한 공포를 급격히 높였다. 둘째, NASDAQ을 필두로 주요 증시는 이미 밸류에이션이 역사적으로 상당히 높은 수준에서 거래되고 있었고 AI에 대한 지나친 기대감으로 시장 유동성이 몇몇 대형 기술주로 쏠리고 있었다. 경기침체에 대한 공포감은 이들 기술주에 대한 투매를 촉발했다. 셋째, 주식시장의 모멘텀이 이미 7월 중순부터 꺾이고 있었으나 시장은 경기둔화 시그널을 금리인하 시그널로 긍정적으로 해석하는 지나친 낙관론에 취해있었다. 넷째, 일본은행이 시장의 동결 예상과 달리 금리인상을 단행한 가운데 연준의 금리인하 기대감이 급상승하면서 그동안 시장 레버리지를 일으키던 엔 캐리 트레이드가 급격히 청산되는 과정에서 무차별 매도세가 일어났다. 무차별 매도세가 일어나면서 시장 변동성이 치솟았으며 시장공포지수라 불리는 S&P500 지수 옵션의 잠재 변동성을 나타내는 VIX는 한때 금융위기 발발 전후에 기록하였던 수준까지 급등하였다. VIX는 최근에야 15 이하로 다시 하락하였다.

이번 시장의 급등락은 아마도 쓰나미의 첫번째 파동일 가능성이 높다. 쓰나미는 해저 지진의 결과로 대량의 해수가 파동을 일으키며 발생하는데 해저 지진의 진원지가 깊을수록 파동이 커지는 경향을 보이는 것으로 알려져 있다. 금융시장에서 나타나는 커다란 변동성 파동도 쓰나미와 비슷한 패턴을 보이곤 한다. 경제 및 금융 시스템의 불균형이 심각할수록 파동이 커지고 여파가 오래 지속되는 경향이 있다.

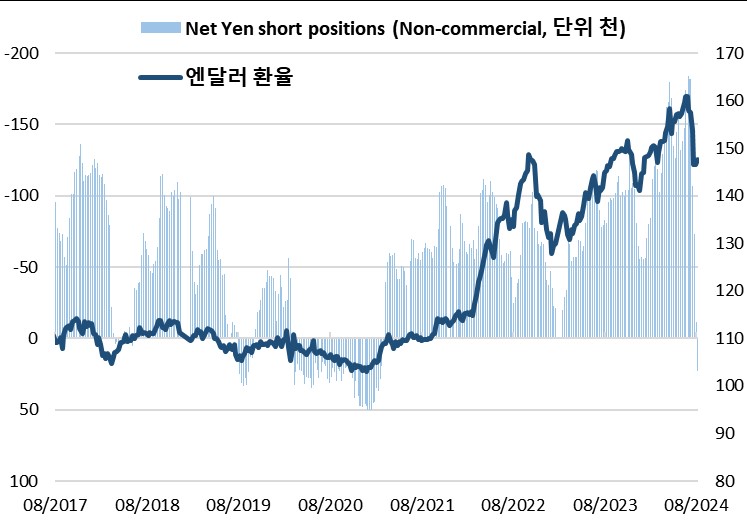

첫번째 파동을 촉발했던 실망스러웠던 미국 고용지표와 실업률에 뒤이어 발표된 인플레이션 지표는 연준의 2% 목표를 향해 예상보다 조금 더 많은 진전을 보이고 가계소비지표가 여전히 탄탄한 것으로 나타나면서 NASDAQ을 필두로 주요 증시들이 급격히 반등하였다. 주가와 금리 급락의 기억은 어느덧 사라지고 경기 연착륙에 대한 믿음은 다시 굳건해지고 있으며 인플레이션 하락세는 연준의 9월 금리인하 기대감을 높아지면서 주가는 상승세를 지속하고 있다. 하지만 필자는 현재 잠시 파고가 잦아든 것에 현혹되지 말 것을 조언한다. 지난번 첫번째 파동은 7월 고용지표가 미국경기 연착륙에 대한 기대감이 흔들리면서 촉발되었다. 경기전망이 흐려지면서 연준의 적극적 정책금리 인하에 대한 기대감이 높아졌고 연준의 금리인하로 인한 일본과의 금리차 축소가 예상되면서 엔 캐리 트레이드가 급격히 청산되게 되었으며 지난 18개월 가뜩이나 유동자금이 쏠리며 치솟았던 대형 기술주에서 투매현상이 시작되며 지수는 급락하였다.

출처: Investing.com, Bloomberg, GTL-Advisors

일시적 평온에 현혹되지 말아야

과거의 경험으로 보면 대개 첫번째 파동이 끝이 아니었고 급락 후 급등으로 이어진 현재의 평온은 두번째, 세번째 피동으로 이어지는 중간의 일시적 평온으로 보여진다. 롱뷰 이코노믹스의 해리 콜빈의 분석에 따르면 1978년부터 S&P500 지수가 첫번째 피동에서 10% 이상 하락하였던 15번의 경우 중 13번의 경우에서 연이은 파동이 일어났고 지수는 첫번째 피동의 저점 수준이나 그 이상으로 다시 하락하였다. 두번의 예외는 2012년 4월과 1997년 10월로 나타났다. 여기서 필자가 두려워하는 것은 많은 투자자들이 지난 20년간 너무나도 익숙해진 연준의 금리인하와 양적완화에 의한 경기 및 자본시장 안정화 정책, 즉 “Fed Put”이 엔 캐리 트레이트의 청산을 가속화할 수 있다는 점이다. 연준의 긴축완화 정책이 현재 세계 금융시스템을 위협하는 주요 불균형 중 하나인 엔 캐리 트레이트의 급격한 청산을 촉발할 수 있는 것이다.

몇몇 대형 투자은행들은 첫번째 파동으로 1조달러가 넘는 수준이던 엔 캐리 트레이드의 2/3 이상이 청산된 것으로 평가하고 있다. 하지만 엔 캐리 트레이드의 규모는 정확히 평가하기 대단히 어렵다. 직접적으로 저금리 엔화를 빌려서 미국 등 고금리 상품에 투자하는 헤지펀드 등의 투자자뿐 아니라 잠재적으로는 엔화 부채를 가지고 있는 일본의 금융기관이 해외투자를 하는 경우는 대부분 엔화 리스크에 노출되어 결국 엔 숏 포지션을 가지고 있기 때문이다. 장기 가치투자에 집중하는 워렌 버펫의 버크셔 헤서웨이 역시 일본 투자의 환 리스크를 헤징하기 위해 엔화 대출을 가져가고 있는 상황이다.

이번 파동으로 시장이 안정되고 상승추세가 지속되기 위해서는 미국 경기지표가 지속적으로 투자자에게 연착륙에 대한 확신을 더욱 강하게 심어줘야 하고 이미 높아질 대로 높아진 밸류에이션과 쏠림 현상이 극단에 달하고 있는 대형 기술주들이 견고한 실적 성장세를 이어가야 한다. 하지만 이 두가지 조건들은 충족되기 상당히 어려워 보인다. 전세계 경기는 올 상반기 회복세를 보이다 다시 약세로 돌아서는 모습니다. 미국은 팬데믹 이후에 진행되던 고용시장 정상화 과정이 거의 마무리되며 경기순환 사이클의 둔화국면으로 진입하는 모습이다. 유럽의 회복세는 최근 다시 주춤하는 모습을 보이고 있고 중국경제는 디플레이션 상황에서 벗어나고 있지 못하다. 특히, 중국정부가 수출을 통한 경기부양에 힘쓰고 있음에도 최근 수출증가율이 하락하고 있는 것은 최종수요가 다시 둔화되고 있음을 보여준다. 우리나라의 수출 증가율 역시 하락세로 접어들고 있어 세계경기가 둔화되고 있음을 확인해주고 있다. 결국 미국을 비롯한 세계경기지표는 하락추세를 지속할 것으로 보이는데 하락추세가 반전될 때까지 투자자들이 연착륙에 대한 확신을 흔들리지 않고 가져가기는 대단히 어려워 보인다. 결국 두 주전 주가급락, 엔화강세를 일으켰던 파동은 두번째, 세번째 쓰나미 파동으로 이어질 것이다. 앞으로도 경기지표에 따라 자산가격의 급등락이 지속되는 상황이 이어질 것 같다. 최근의 급락이 저점이 아닐 가능성이 대단히 높아 보인다. 따라서 추격매수는 극히 위험해 보인다.